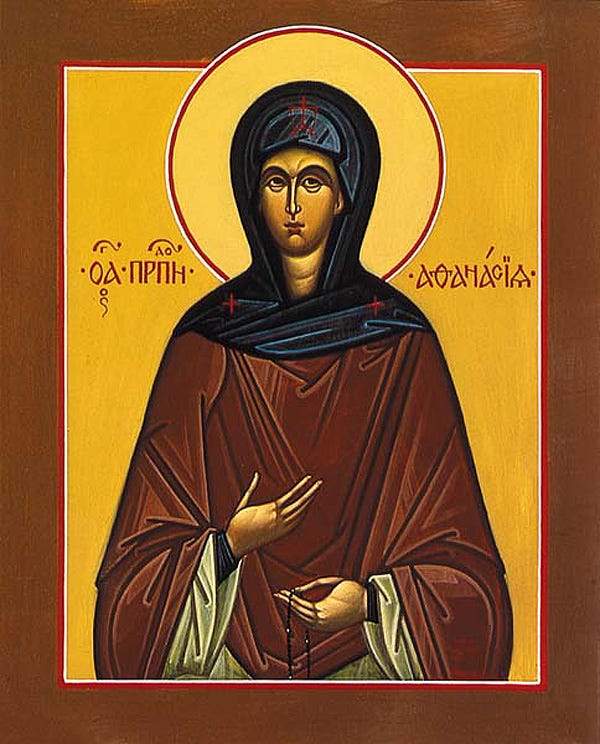

La Vida de los Santos: Santa Atanasia

Conmemorada el 12 de abril (25 de abril)

Santa Atanasia fue abadesa de un monasterio en la isla de Egina. Nació en una piadosa familia cristiana, de padres llamados Nikita y Marina. Ya a los siete años de edad, la joven estudiaba el Salterio, que leía constantemente y con devoción. Una vez, mientras trabajaba en el telar, Santa Atanasia vio descender sobre ella una estrella resplandeciente que tocó su pecho, iluminó todo su ser, y luego desapareció. Desde ese momento, la joven fue iluminada espiritualmente y resolvió firmemente entrar en un monasterio.

Cuando Santa Atanasia cumplió 16 años, sus padres le pidieron que se casara. Ella aceptó, pero vivió en matrimonio solo 16 días: su esposo fue llevado al ejército y allí murió.

Quedando viuda, Santa Atanasia decidió cumplir su antiguo deseo. Pero en ese momento se promulgó un decreto del emperador Miguel II el Tartamudo (820–829), que ordenaba que las jóvenes viudas se casaran con jóvenes soldados. Santa Atanasia se casó de nuevo. En este matrimonio llevó una vida piadosa y virtuosa: trabajaba en su hogar, ayudaba a los enfermos y necesitados, y recibía a los viajeros. Los domingos y días festivos invitaba a familiares y conocidos y les leía las Sagradas Escrituras. Bajo su influencia, su esposo ingresó a un monasterio y le dio permiso para tomar los votos monásticos.

La santa repartió sus bienes, aceptó la vida monástica y, junto a otras mujeres devotas, se retiró a un lugar solitario. Al poco tiempo, las hermanas le pidieron a Santa Atanasia que se convirtiera en abadesa de la pequeña comunidad. Ella asumió ese rol como un servicio especial a Dios y a sus hermanas, dando ejemplo de mansedumbre y humildad. Corregía las faltas con amor, sin ira.

Aunque tenía el título de abadesa, se consideraba la menor de todas y recordaba siempre el mandato del Salvador: "El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo" (Mt 20:27). Nunca permitió que las hermanas la sirvieran, ni siquiera para verter agua sobre sus manos.

Santa Atanasia vestía una cilicio y sobre él ropa de lana tosca. Dormía poco y pasaba gran parte de la noche orando. Durante el día trabajaba con las hermanas. Solo comía por la noche, pan y agua. Solo en Navidad y Pascua se permitía comer mantequilla, queso o pescado. Durante la Cuaresma, comía una o dos veces al día, solo hierbas húmedas. Pasó cuatro años en este monasterio.

En la isla de Egina vivía un anciano monje, Mateo, que había sido abad. Realizaba grandes ascetismos: cada noche leía el Salterio y oraciones, dormía sentado, y no podía contener las lágrimas durante la liturgia. Llevaba un cilicio y su cuerpo se había marchitado por el esfuerzo. Tenía especial devoción por San Juan el Teólogo, y una vez durante la liturgia vio al apóstol junto al altar. Con su manto curó a un paralítico, expulsó demonios y realizó muchos milagros. El monje Mateo bendijo a Santa Atanasia para que se retirara con sus hermanas a un lugar aún más apartado. Allí, construyó un monasterio en una colina desierta cerca de una iglesia dedicada a San Esteban, el protomártir.

Dios le concedió a Santa Atanasia el don de sanar. Tras curar a un hombre con una enfermedad en los ojos, comenzaron a acudir multitudes en busca de sanación del cuerpo y del alma. Con los dones que traían los fieles, construyó tres iglesias en el monasterio: una en honor a la Madre de Dios, otra a San Juan Bautista, y otra a San Nicolás el Taumaturgo.

Afligida por la fama, Santa Atanasia tomó a dos hermanas (María y Eufraxia) y se retiró en secreto a Constantinopla, donde vivió siete años en un monasterio de mujeres como una monja sencilla.

Pero su vida santa volvió a atraer atención. Las hermanas del monasterio de Egina descubrieron dónde estaba y fueron a buscarla, rogándole que regresara. Obedeciendo la voluntad de Dios, regresó al monasterio que había fundado. Poco después, tuvo una visión de dos hombres radiantes que le entregaban un pergamino con las palabras: “Aquí está tu libertad, toma y alégrate”.

Los últimos doce días de su vida los pasó en oración incesante. En la víspera de la fiesta de la Dormición de la Madre de Dios, pidió a las hermanas que continuaran leyendo el Salterio por ella, pues solo pudo llegar al salmo doce. Las hermanas cumplieron su pedido en la iglesia, y luego fueron a despedirse de ella. Ella las bendijo y les pidió que celebraran la fiesta con solemnidad y alegría, ofrecieran comida a los pobres y, después de la liturgia, enterraran su cuerpo. Dicho esto, entregó su alma al Señor ( 14 de agosto del año 860).

Cuarenta días después, durante la liturgia, dos hermanas piadosas vieron a Santa Atanasia ante las puertas reales del altar. Dos hombres resplandecientes le colocaron una corona con cruces en la cabeza, le entregaron un bastón brillante y la guiaron al altar.

Antes de morir, la santa había ordenado alimentar a los pobres durante cuarenta días en su memoria. Las hermanas solo realizaron esta obra durante nueve días. La santa se apareció a algunas hermanas y les dijo: “En vano no habéis cumplido mi último deseo: la conmemoración de los difuntos durante cuarenta días y alimentar a los pobres hubiera sido de gran ayuda para las almas pecadoras y de las almas justas habría descendido misericordia sobre quienes hacen memoria”. Con estas palabras clavó su bastón en el suelo y desapareció. Al día siguiente, el bastón se convirtió en un árbol vivo.

Un año después de su muerte, llevaron a su tumba a una mujer endemoniada. Al excavar, percibieron un aroma fragante y sacaron el ataúd. Al tocarlo, la mujer quedó sanada. Al abrir el ataúd, vieron el cuerpo incorrupto de la santa, del cual manaba mirra. Su rostro brillaba, su cuerpo estaba blando, y sus manos eran flexibles. Decidieron trasladar su cuerpo a la iglesia. Cuando intentaron vestirla con ropas de seda, sus manos permanecieron fuertemente cruzadas sobre su pecho. Así, incluso en la muerte, mostró su amor por la pobreza. Una hermana se arrodilló y le rogó que aceptara el humilde regalo. Santa Atanasia, como si estuviera viva, levantó sus manos y las extendió para que le pusieran la vestimenta.

Las santas reliquias de Santa Atanasia fueron colocadas en una cripta especialmente construida, y se convirtieron en fuente de sanaciones milagrosas.

Troparion (Tono 8)

Con un torrente de lágrimas hiciste fértil el desierto,

y tu anhelo de Dios dio frutos en abundancia.

Con el resplandor de los milagros iluminaste todo el universo.

Oh santa madre nuestra Atanasia, ruega a Cristo nuestro Dios que salve nuestras almas.